映画界の巨匠・アンジェイ・ワイダ監督が

2016年10月9日に逝去されました(享年90歳)。

遺作となった『残像』が東京・岩波ホールで公開されています。

公開初日に早速、観に行きました。

実在の芸術家を通じて描かれる、20世紀の激動の時代。

祖国への報われぬ愛に殉じた、不屈の精神――

第二次大戦後、ソヴィエト連邦の影響下におかれたポーランド。スターリンによる全体主義に脅かされながらも、カンディンスキーやシャガールなどとも交流を持ち、情熱的に創作と美術教育に打ち込む前衛画家ヴワディスワフ・ストゥシェミンスキ。しかし、芸術を政治に利用しようとするポーランド政府が要求した社会的リアリズムに真っ向から反発したために、芸術家としての名声も、尊厳も踏みにじられていく。けれども彼は、いかなる境遇に追い込まれても、芸術に希望を失うことはなかった。“芸術と恋愛は、自分の力で勝負しなければならない――”その気高い信念と理想は、今の不確かな時代にも、鮮烈な光を残していく――。

大臣 芸術は薄っぺらい

リアリズムではない

このシーンこそ、この映画の真骨頂でしょう。

ストゥシェミンスキの気高い精神が発露しています。

映画は、かれの晩年の4年間を描いたものです。

ワイダ監督のデビューからの『世代』『地下水道』『灰とダイヤモンド』の三作は

「抵抗三部作」と呼ばれ、

監督の生涯を賭けたテーマとなりました。

本作品でも静かなる映像表現の中に

しっかりと脈打っているのが感じられます。

『残像』に話を戻すと

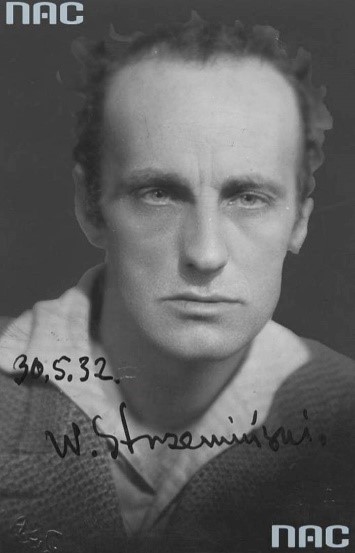

主人公のストゥシェミンスキは右足と左手を第一次世界大戦の負傷で失っています(1916)。

1893年生まれですから、23歳時です。

彼のたくさんの芸術作品と哲学ともいえる芸術論は

不自由な身体を克服する中で培われたのでしょう。

1932年(41歳時)

著名な芸術家であった元妻(Katarzyna Kobro)との写真(負傷後であることがわかります)

その後、体制への協力を拒んだ彼は、

画材も手に入れることができなくなり、

さらには食糧配給も受けられなくなり、

健康を害し、結核で亡くなります。

抵抗の末に、彼にもたらされたのは不遇な死でした。

59歳でした。

しかし、時が経過し、1988年には

彼が教鞭をとったウッチ美術アカデミーが

ウッチ・ストゥシェミンスキー美術アカデミーと改名されました。

再評価がなされたのでしょう。

それが、ベルリンの壁崩壊(1989年11月9日)の1年前だったという点に驚かされます。

そして今日、彼をワイダ監督が最後の映画のテーマに選んだのです。

ストゥシェミンスキの言葉は、紛れもなくワイダ監督自身のメーッセージです。

残像は

ものを見たあと 目に残る色だ

目に残る色…

「色」と断定しているところが凄い洞察です。

さらに、

人は認識したものしか

見ていない

と続きます。

私たちが後世に遺せるもの

それは、私たちがその時代をどのように解釈し

その時代を生きたかなのでしょう。

解釈力が問われているのだと思います。

その上で、私たちが後に続く者たちに

どんな残像を遺せるのかが問われていくのです。

写真のストゥシェミンスキの眼差しから

時代を生き切ろうとする人間の凄まじい覚悟が感じられます。

果たして私は、彼から何色の残像を掴み、

どんな色の残像を次代に遺していけるのだろう…。

2017年6月14日