来年2月、お誕生日が来ると、私は父が亡くなった年齢になる。58歳…。

何を思い、どんな気持ちで、病院の天井を見て、最期の時を迎えたのだろう。

がん末期、DNRなんてない時代、人工呼吸器をつけた。

何日目だったのだろうか、再び心マッサージを行い、最期を迎えた。

病院で看護師として働き始めて3年目の私は、

当たり前のこととして蘇生する医師を手伝っていた。

「京都行って勉強して来い」と、背中を押してくれた父に私ができる事だと、疑う事もなく。

大正14年生まれの父は、戦前・戦中・戦後の日本を生きた。

終戦の日、20歳の父は、満州へ向かう直前だったと聞いている。

戦後は、市役所の公務員として、空襲からの復活、

そしてその後、大震災で崩壊した町を再び復活させる行政職員として、

生き抜いた人生だった。

母とは大恋愛で、父は家を弟に託し、一人娘の母と結婚。

教師をしていた母に、家事との両立を求め、厳しかったけど、

一番応援していたのは父だったなあ。

父が亡くなった後、病院での多くの患者さんの最期に関わる中で、

「これで良かったんだろうか」と、何かわからないけど、モヤモヤしたものがあった。

1990年、山崎章郎先生の『病院で死ぬということ』と出会い、

1991年から、訪問看護の世界に入り、今の私につながっていく。

在宅医療に取り組んでいる看護師や医師達と話していると、

時代は変わったなと嬉しくなる。

自宅以外の住まいの場でも最期まで支えてくれる所も増えてきている。

しかし、病院医療者向けの退院支援の研修では、

「入院継続を求める患者・家族」に「在宅療養移行への困難さ」を聞く事がまだまだ多い。

京都のある地域で、「がん患者さんの在宅療養を支える体制整備事業」(京都府基金事業)として、

病院看護師・訪問看護師・施設看護師・行政保健師が集まり、

地域の現状を共有し、それぞれの立ち位置の看護職ができていること、

こうあったらいいなと思う事など、ディスカッションを重ねてきた。

各医療機関から、おひとりのがん患者の「診断」から治療経過、亡くなるまでのプロセスを、

その方の人生・生活はどうだったのだろう、

本人の意向や家族の思いに看護師は寄り添えていたのだろうかなど

丁寧に事例を時間軸で振り返る手法で、みんなで議論してきた。

事例を特定しないように加工し、

それぞれの事例から見えてきたポイントを冊子にまとめた。

『本人の思いをつなぎ“生ききること”を支える事例集』(部数が少ないので配布はできません。ごめんなさい)。

外来での在宅療養支援のあり方や、「暮らしを支える」ための訪問看護やケア体制を整えるタイミングはどこにあったか、

訪問看護を活用した在宅療養のイメージができないと、

「大丈夫ですよ」と患者さんに安心を届ける事はできない。

病院の医師に対して「先生には申し訳なくて治療を辞めたいとは言えない」と医師への心配りをしている患者。

「あなたの事だから、ちゃんと先生に伝えましょう」と退院支援看護師が同席して思いが伝えられることもある。

住み慣れた自宅、暮らしの場にいるからこそ「こうありたい」と、

訪問看護師やケアマネジャーに思いを語る高齢者の姿も見えてくる。

配偶者を亡くしてから一人暮らしを続けてきた方、

癌である事も、根治治療ではないことも、医師から聞かされ、

手術、外来で化学療法を受けていた。手術を受け、外来通院で化学療法を受けていた。

病院医療者は「独居高齢者、がん患者」として「大丈夫ですか? 入院する?」という言葉をかける。

治療後の辛さや一人での生活の大変さを思って、「入院」という方法の提示になるんだな。

幼い頃に子供さんを失ったその方は、最期の看取りを支援した訪問看護師に、

「この家には、亡くなった息子も、お父さんも、いはるんよ」と語ってくださった。

外来に通院する患者の「暮らしぶり」を気にかける。

病気や治療による影響での暮らしづらさや、ちょっと先を予測した心構え、

心づもり(ACP)へのアプローチを外来看護師が取り組み、

地域の診療所ナースや訪問看護師、ケアマネジャーへ「あなたの思い」をつないでいく。

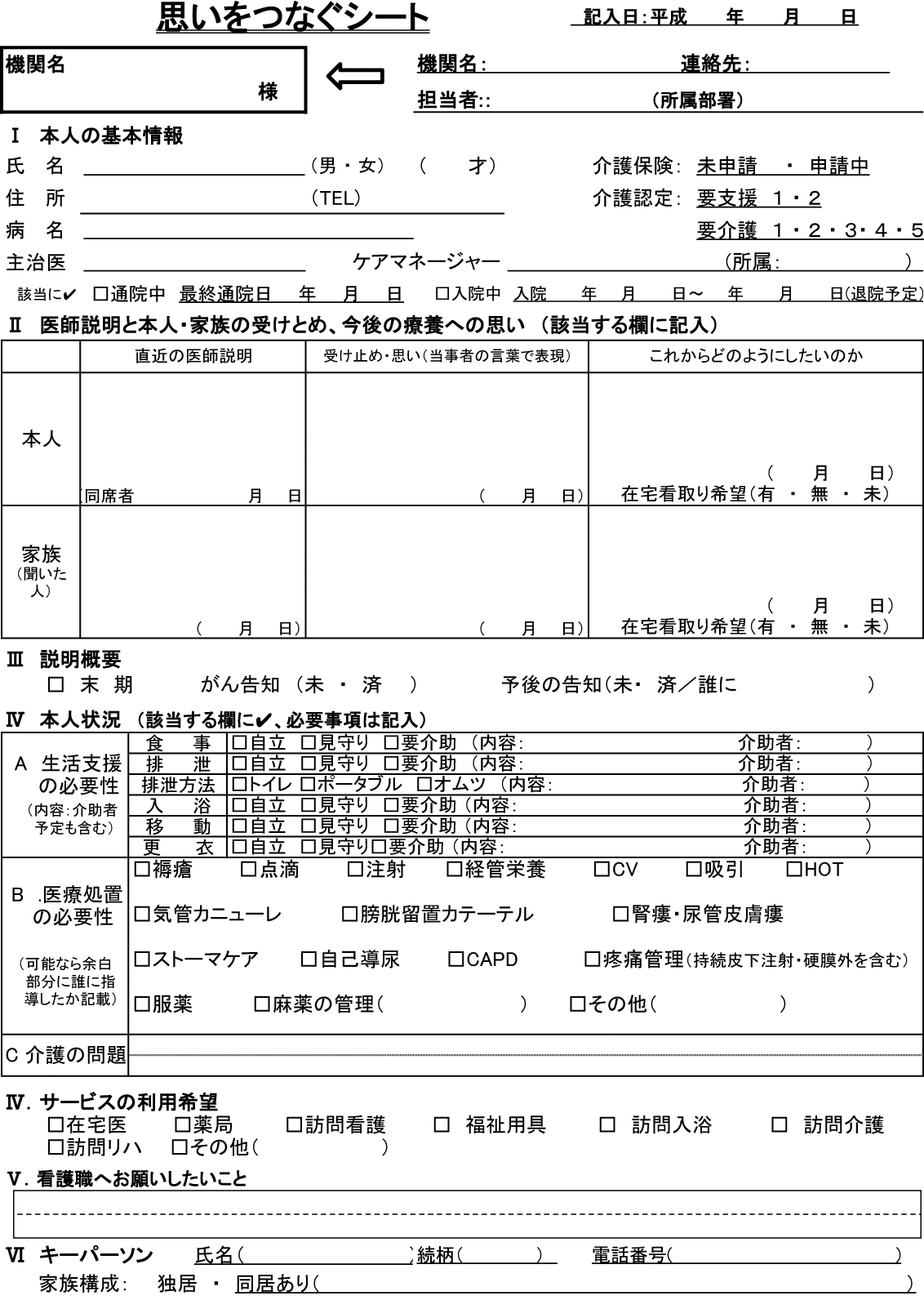

がん患者の在宅療養移行に際して、

本人・家族の療養生活への思いを在宅及び施設等で支援する看護者につなぐこと。

そして本人は元より家族が残された日々をその人らしく送れるよう支援する事を目的に、

「思いをつなぐシート」を皆で作った。

28年度は、シートを普及する事も大事であるが、

ケアマネジャーや介護職、多職種を交えて、成功体験の蓄積・共有を続けていきたい。

もちろん一般の方との研修も企画中です。

「思いをつなぐシート」

京都府看護協会HPよりダウンロードできます

http://www.kyokango.or.jp/informations/appfile/omoiwotsunagu2.pdf

「命を助ける医療だけではなく、QOLを保障し、尊厳を持って逝く事を支える医療が提供できます」、

と胸を張って言える地域でありたいなぁ。